Das “Orwilre” des 13. Jahrhunderts am Fuße des Bosenberges zwischen Todbach und Steinigte Bach ist längst mit der Kreisstadt zusammengewachsen.

Straßendorf langgezogene Kurven/die sich ähnlich sehen/da ist das Dorf noch nicht zuende/die Kirche der Vollmann die Milchrampe/die Volksbank der Metzger die Kreis-/Sparkassenfiliale das Telefonhäuschen/der Bildzeitungsladen/die Wirtschaft zum Fils/daneben der moderne Friseursalon

vom schmalen Gehsteig kann ich/in die Zimmer gucken

Zigarettenautomat Parkplatz Wandzeitung

die Hauptstraße von Urweiler/ist eine Bühne ..

(Felicitas Frischmuth: Aus dem Viereck greife ich heraus, An den Rand des Bekannten. Saarbrücken 1980)

Eine biographische Notiz von Ludwig Harig:

“1968 – 1972 Sommerhaus in Urweiler im St. Wendeler Land. Beginn der Freundschaft mit Leo Kornbrust und Felicitas Frischmuth, mit Fred und Gabi Oberhauser. Spaziergänge über das Skulpturenfeld von St. Wendel. Die ‘Sprechstunden für die deutsch-französische Verständigung’ entstehen und werden bei Hanser publiziert. Michael Krüger kommt nach Urweiler. Unsere Freundschaft beginnt.”

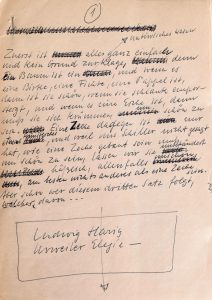

In seinem Sommerhaus, weitab von der “Bühne“ des Getriebes, mit den Siebenschläfern unterm Dach, schreibt Ludwig die “Urweiler Elegie”. “Eine Elegie”, so der Autor, “die nicht zu Tränen rührt”, sondern als zeitgenössische Topographie des Saarlandes so genau wie vertrackt zu Buche steht. ZITAT

Urweiler Elegie

Aber schließlich wird er in den pastoralen Beschwörungen des einfachen Lebens auf dem Lande und in den industriellen Bestandsaufnahmen des Arbeiterdaseins in den Städten einen Zug zur Nutzlosigkeit, zur Steppe, zum Schrott, zum einfachen Luxus entdecken. Denn diese Wiesen, über die keine Sense mehr geht, sind nun Objekte zur Land-Art, und diese Fördertürme, die nichts mehr fördern, deren Räder sich drehen, wenn der Wind es will, sind zu monströsen Stahlplastiken Harry Kramers geworden. … Felder liegen brach und Fabriken stehen still, aber Reichtum wird immer noch zum Überfluß. Die Kurbelwelle des Brunnens auf dem Scheidterberg ist angekettet, das Wasser der Saar schillert in allen sieben Regenbogenfarben, und in den Abendhimmel schicken die Kamine von Völklingen ihre bunten Rauch- und Feuerwolken. Aber an der verrosteten Kette platzt die Haut auf, im Dieselöl ersticken die Fische, die Vögel fliehen aus dem Qualm. Aus den Befestigungswerken des Westwalls rieselt der Kalk aus dem Beton, und die Bunker sind nur noch Tropfsteinhöhlen. Sie ersetzen die Stalaktiten von Niedaltdorf, und das alte Reichsbahnrad vom Saarbrücker Hauptbahnhof steht jetzt auf seinem Denkmalsockel für die gute alte Zeit. Das Flügelrad mit der Kaiserkrone, mit Obst und Früchten garniert, hält Federn und Granatäpel noch eine Weile ins Wetter, bis der Regen endlich den Sandstein glatt- und die Erinnerung abgeschliffen hat. In Bernhard Scherys Fotoatelier steht Großvater Louis mit seinen uniformierten Söhnen vor derselben Attrappe wie Großvater Etienne, aber im schönen und liebenswürdigen Gerümpel, in Plunder und Trödel, in Bettel und Nippes ist kein Entrinnen aus den Zwängen. Nur, wenn in diesem zärtlichen Zug die Dinge durchschaubar werde,

Glück auf!

(Die Urweiler Elegie erschien in Auszügen in: Deutschland, Germany, l‘Allemagne. Hamburg 1996, Einleitung von Helmut Schmidt. Im 13. Band der kommentierten Ausgabe von Ludwig Harigs gesammelten Werken erscheint sie in Gänze , Hrsg. Werner Jung, Benno Rech und Gerhard Sauder.)

Schließen

Das Urweile Haus war Ludwigs und Brigittes Sommerresidenz, in den Birken und Loheichen lädt es zur Erquickung ein, die Einschüchterung durch Klassizität, die Brecht zur Klage veranlaßt hat, weicht einer Zustimmung zu heilsamer Vergeßlichkeit.

Dazu ein Text von Freund Eugen Helmlé über den vergeblichen Versuch einer Einladung seiner Freunde zu folgen. Abgeschickt am 18. Juni 1968 an Georges Perec, “im Stil von Harig gehalten und natürlich ohne ‘e’”. ZITAT

Man sagt dir, komm doch mal ins Landhaus. Man sagt dir, Stadtvolk muß aufs Land, muß zurück zur Natur. Man sagt dir, komm bald, möglichst am Sonntag. Du brummst also los, nicht zu früh am Tag, das will man nicht, aus Prinzip, da man mittags schläft. Am Nachmittag fährst du durchs Dorf … Du glaubst, nun taucht vor dir das Haus auf, doch du irrst dich, da ist nur das Dach. Ringsum Wald, dickichtartig. Wildnis fast, Wald, wohin du schaust. Baum und Strauch sind stark im Wuchs. Am Pfad wächst Minzkraut, auch Gras, frisch, saftig und grün. Im Haus, wovon du nur das Dach sahst, kannst du nicht. Du träumst, daß das Haus, wovon du nur das Dach sahst, laubumrankt, groß und mächtig ist. Mit Komfort natürlich. Klo und Bad und Bild im Flur. Dazu Mann und Frau stolz und glücklich vorm Kamin. Träumst du, doch das Tor ist zu, und ins Haus, wovon du nur das Dach sahst, kannst du nicht. Nachts, auch das träumst du noch, löscht man das Licht, und dann glüht rot und idyllisch das Holz im Kamin. So träumst du vor dich hin, doch man macht das Tor nicht auf, obwohl Sonntag ist. Da sagt man dir also, komm doch mal ins Landhaus und zwar am Sonntag und dann bist du vorm Landhaus und das am Sonntag und kommst doch nicht ins Landhaus, obwohl Sonntag und warst umsonst am Landhaus trotz Sonntag und fährst noch am Sonntag vom Landhaus zurück nach Haus.

(Helmlés Text in: Georges Perec, Anton Vogls Fortgang, Roman. Hrsg. und übersetzt von Eugen Helmlé. Frankfurt a. M. 1986)

Schließen